Dialoghi – Yuefenpai, il simbolo della Shanghai degli anni Venti

Aprile 2025

La storia dello yuefenpai, calendario pubblicitario in voga nella Shanghai degli anni Venti, è breve ma testimonia l’importante evoluzione estetica cinese dei primi anni del XX secolo. “Dialoghi: Confucio e China Files” è una rubrica in collaborazione tra China Files e l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano.

Di Camilla Fatticcioni

La storia dello yuefenpai è breve e si concentra nei primi decenni del XX secolo, anni turbolenti e di grandi cambiamenti per il Paese. Questa particolare tipologia di calendario pubblicitario era particolarmente in voga a Shanghai e Hong Kong, entrambe città che in quegli anni erano state testimoni di un veloce sviluppo socio-economico sotto l’influenza europea.

Dopo la sconfitta nella Guerra dell’Oppio del 1840, la Cina fu costretta ad aprirsi al commercio con l’Occidente. Secondo il trattato di Nanchino, le città costiere, tra cui Shanghai, divennero i nuovi palcoscenici degli scambi internazionali, permettendo alle potenze occidentali di insediare fabbriche e attività commerciali lungo i porti. Da modesto villaggio di pescatori, Shanghai si trasformò rapidamente in un fulcro economico e culturale, che, già nel 1930, si era evoluto in una metropoli cosmopolita e vibrante crocevia di culture.

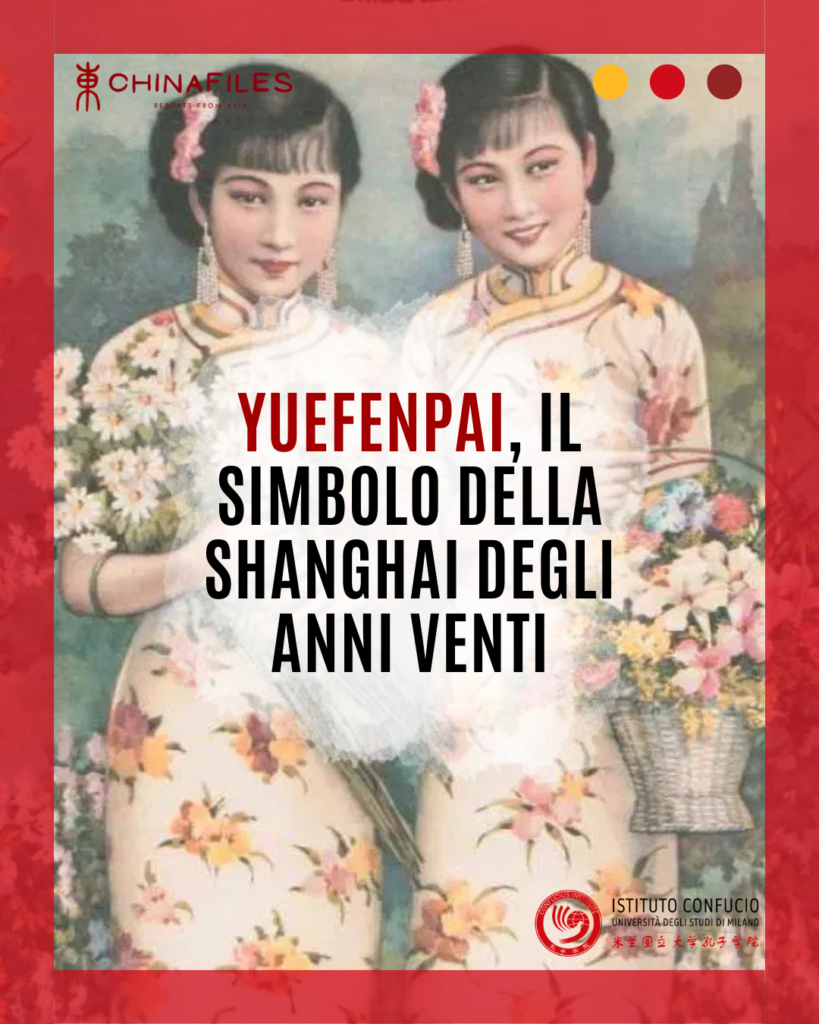

In questo contesto, il dialogo tra tradizione e modernità diede vita a nuove espressioni artistiche e a un mutamento dei canoni estetici. Gli scambi con l’Occidente non introdussero solo nuovi prodotti, ma anche un flusso di immagini e idee capaci di rimodellare l’identità visiva dell’epoca. Proprio tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX iniziarono ad apparire i primi calendari pubblicitari che vedevano come protagoniste eleganti figure femminili dell’alta società cinese.

Lontani dagli strumenti marketing che conosciamo oggi, gli yuefenpai optavano per una strategia pubblicitaria più sottile in cui le donne erano le protagoniste e i prodotti dei semplici accessori che completavano la composizione estetica dei manifesti. Con la silhouette snella e la pelle chiara, queste donne riflettevano ciò che era comunemente associato ai canoni di bellezza cinesi dell’epoca, accompagnati da motivi floreali e altri elementi che accentuavano la femminilità delle figure ritratte. Questi calendari proponevano donne di diverse estrazioni sociali, dalle studentesse in divisa alle donne impegnate nel mondo dello spettacolo, tra cui ballerine, cantanti e attrici, senza dimenticare le eleganti casalinghe della classe medio-alta.

L’influenza occidentale in queste rappresentazioni è evidente. L’influsso dei moderni grandi magazzini europei e lo sviluppo dei mass media contribuirono a infrangere il rigido concetto tradizionale confuciano che vietava alle donne di esporre il proprio corpo.

Ciò riflette l’ascesa quasi universale della modeng xiaojie (letteralmente signorina moderna), corrispondente cinese al fenomeno moga in voga contemporaneamente anche in Giappone. In quegli anni il tradizionale qipao di ispirazione mancese inizia ad essere proposto in versioni più corte e attillate e con spacchi più alti per slanciare la figura del corpo.

Oltre agli orli più corti e alle gambe scoperte, alcuni artisti yuefenpai si spingevano fino a presentare le donne nude o seminude. A volte gli artisti le illustravano in abiti trasparenti per stuzzicare il pubblico, anche se il prodotto pubblicizzato non aveva assolutamente nulla a che fare con la nudità o la donna ritratta.

Quando le influenze artistiche occidentali iniziarono a farsi strada nella società cinese degli anni Venti, anche lo stile Art Déco divenne il simbolo di una nuova estetica, soprattutto a Shanghai. Ne sono un esempio le imponenti strutture che costeggiano il Bund, e l’interno degli edifici, tra teatri, foyer e saloni, che alternavano audaci motivi geometrici e arredi raffinati, come sedie e tavoli che richiamavano la stessa eleganza.

Gli yuefenpai di quel periodo rispecchiavano perfettamente queste nuove tendenze: le donne, vestite in qipao impreziositi da stampe geometriche, venivano spesso immortalate mentre si sedevano o appoggiavano su sedie o mobili in stile Art Decò. Questi manifesti, largamente diffusi negli anni Venti e Trenta, non furono soltanto strumenti pubblicitari, ma veri e propri veicoli culturali.

Dall’avvento della Repubblica Popolare nel 1949, la produzione di questi calendari subì una profonda trasformazione, diventando uno strumento al servizio dell’ideologia socialista. Sotto la guida di Mao Zedong, le opere e i manifesti, inclusi gli yuefenpai, furono sottoposti a rigide direttive politiche: l’esuberanza della cultura consumistica degli anni Venti e Trenta lasciò il posto a immagini di patriottismo e ideali socialisti. Pur mantenendo gli stessi colori vivaci tipici degli yuefenpai, il messaggio dei poster e dei calendari si fece politico piuttosto che commerciale. Dichiarato parte dei “Quattro Vecchi” – vecchie correnti di pensiero, vecchia cultura, vecchie abitudini e vecchie tradizioni – questo genere artistico venne progressivamente represso, fino quasi a scomparire, per poi rinascere, seppur in forma nostalgica, nel XXI secolo.